Die sephardischen Juden in Amsterdam

Zwischen Exil und Weltoffenheit

Eine neue Heimat nach Jahrhunderten der Vertreibung

Im 17. Jahrhundert war Amsterdam ein Leuchtturm für religiöse Toleranz, wirtschaftliche Dynamik und geistige Freiheit. Diese Stadt wurde zur neuen Heimat für eine Gemeinschaft, die in Europa über Jahrhunderte hinweg Verfolgung, Vertreibung und Zwangskonversion erlebt hatte: die sephardischen Juden, Nachkommen der aus Spanien (1492) und Portugal (1497) vertriebenen Juden. In Amsterdam fanden sie nicht nur Schutz, sondern auch eine Bühne für kulturelle, wirtschaftliche und religiöse Selbstverwirklichung. Sie wurden zu einem prägenden Teil der Stadtgeschichte – als Händler, Philosophen, Rabbiner und Pioniere einer frühmodernen globalen Identität.

Rückkehr zur jüdischen Identität: Die portugiesisch-israelitische Gemeinde

Die sephardischen Juden, die sich in Amsterdam niederließen, bezeichneten sich meist als „portugiesische Juden“. Auch wenn viele ursprünglich aus Spanien stammten, hatten sie nach der Vertreibung 1492 oft in Portugal Zuflucht gesucht – dort aber nur kurze Zeit offen jüdisch leben können, bevor auch dort die Zwangstaufe eingeführt wurde. Viele dieser sogenannten Marranen oder „Neu-Christen“ lebten jahrzehntelang in einer prekären Zwischenwelt: offiziell getauft, heimlich jüdisch, ständig bedroht von der Inquisition. Erst in Amsterdam konnten sie offen zu ihrem Glauben zurückkehren und ihre Identität neu aufbauen.

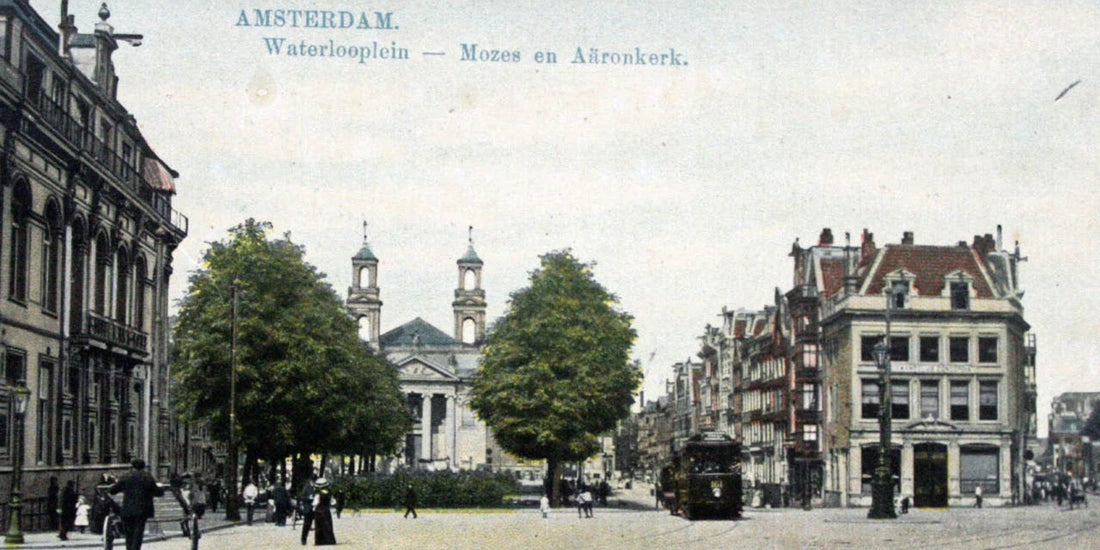

Hier gründeten sie ab dem frühen 17. Jahrhundert ihre eigene Gemeinde. Eine Vielzahl sephardischer Familien ließ sich in der Nähe des heutigen Waterlooplein nieder. Die Gemeinde florierte rasch und entwickelte eine eigene religiöse, soziale und wirtschaftliche Infrastruktur. Der wohl bedeutendste Ausdruck ihres Selbstbewusstseins war der Bau der Portugiesisch-Israelitischen Synagoge von Amsterdam – der Esnoga –, die 1675 eingeweiht wurde. Dieser monumentale Bau mit seinem schlichten, klassischen Stil, ganz aus Holz und Ziegeln errichtet, war zu seiner Zeit eine der größten Synagogen Europas. Bis heute wird sie ohne elektrisches Licht betrieben – nur durch Kerzen erleuchtet – und gilt als eindrucksvolles Symbol für den Stolz und die Kontinuität sephardischer Tradition in der Diaspora.

Abraham Cohen Pimentel: Ein Rabbiner zwischen Autorität und Aufbruch

Im Zentrum der Gemeinde stand eine Reihe von Gelehrten, die sich als Vermittler zwischen religiösem Erbe und moderner Welt verstanden. Einer von ihnen war Abraham Cohen Pimentel, der bis zu seinem Tod im Jahr 1697 als Oberrabbiner der portugiesisch-spanischen Gemeinde von Amsterdam diente. Pimentel gehörte zu jener Generation von Rabbinern, die nicht nur die Halacha pflegten, sondern auch aktiv mit den Spannungen zwischen Tradition und Aufklärung, zwischen Autorität und individueller Vernunft rangen. Er war an der berühmten Bannung von Baruch Spinoza beteiligt, einem der radikalsten Denker des 17. Jahrhunderts, der sich von zentralen jüdischen Glaubensgrundsätzen abgewendet hatte. Pimentels Beteiligung an diesem Bann zeigt die Zerrissenheit der Gemeinde, die einerseits geistige Freiheit ermöglichte, andererseits aber ihre religiösen Grenzen zu verteidigen suchte.

Handelsmacht im Goldenen Zeitalter: Die sephardische Wirtschaftselite

Neben ihrer religiösen Organisation und kulturellen Eigenständigkeit prägten die sephardischen Juden das wirtschaftliche Leben Amsterdams entscheidend mit. Als erfahrene Händler, Bankiers, Apotheker und Diamantenhändler verfügten sie über weitgespannte Netzwerke, die von der iberischen Halbinsel über Nordafrika bis in den Nahen Osten und nach Südamerika reichten. Viele von ihnen hatten Verbindungen in die spanischen und portugiesischen Kolonialgebiete und waren in der Lage, sich rasch in die Strukturen des niederländischen Überseehandels zu integrieren. Amsterdam wurde so nicht nur zur geistigen Heimat des sephardischen Judentums, sondern auch zu einem Knotenpunkt einer frühmodernen globalisierten Wirtschaft, in der diese Minderheit eine überproportional wichtige Rolle spielte.

In enger Verbindung mit anderen sephardischen Gemeinden – etwa in Hamburg, London, Livorno oder Curaçao – etablierten sie ein transnationales Netzwerk jüdischer Präsenz, das unabhängig von staatlicher Zugehörigkeit agierte und auf Vertrauen, Verwandtschaft und gemeinsamer religiöser Praxis beruhte. Diese Netzwerke machten sie zu einer Art Vorläufer jener „globalen Minderheiten“, die sich durch kulturelle Mobilität, wirtschaftliche Expertise und Loyalität gegenüber überstaatlichen Werten auszeichnen.

Gelehrsamkeit, Bildung und Aufklärung im jüdischen Amsterdam

Gelehrsamkeit, Bildung und Aufklärung im jüdischen Amsterdam

Neben wirtschaftlicher und religiöser Erneuerung brachte die sephardische Gemeinde Amsterdams auch eine erstaunliche geistige Blüte hervor. Mit ihren Schulen, Bibliotheken, hebräischen Druckereien und Verlagen leistete sie einen entscheidenden Beitrag zur jüdischen Kultur der Neuzeit. Gelehrte wie Menasseh ben Israel, Rabbiner und Diplomat, unterhielten Kontakte bis nach England und verhalfen den Juden dort zur Rückkehr nach ihrer mittelalterlichen Vertreibung. Auch das intellektuelle Klima, das einen Denker wie Spinoza hervorbrachte, zeigt, wie intensiv sich diese Gemeinde mit den Herausforderungen und Chancen der Moderne auseinandersetzte.

Amsterdam als sephardisches Zentrum Europas

Die sephardischen Juden in Amsterdam schufen sich eine neue Heimat, die tief verwurzelt war in religiöser Tradition und zugleich offen für die Welt. Sie bewahrten ihre liturgischen Formen, ihre portugiesische Sprache und ihre kulturellen Eigenheiten – und wurden zugleich zu Akteuren einer global vernetzten Moderne. Rabbiner wie Abraham Cohen Pimentel verkörperten diese Spannung zwischen Autorität und Aufbruch, zwischen Diaspora und Selbstbestimmung. Ihre Geschichte ist ein eindrucksvolles Kapitel jüdischer Resilienz, Anpassung und schöpferischer Kraft – und macht Amsterdam noch heute zu einem Ort, an dem sich die Spuren Sepharads auf faszinierende Weise neu entdecken lassen.

Im Herbst 2025 beschäftigt sich das JCOM im Projekt DIE SCHLÜSSEL VON TOLEDO mit der Musik und Kultur der sephardischen Juden. Dieses Projekt wird in der Bildungsagenda NS - Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Aktuelle Konzerttermine unter www.jcom.de/konzerte.